Dr. Johannes Siebert, Universität Bayreuth

Veröffentlichung

Siebert, Johannes U.; von Winterfeldt, Detlof; John, Richard. “Identifying and Structuring the Objectives of the “Islamic State of Iraq and the Levant” (ISIL) and its Followers.”Decision Analysis (INFORMS), 13(1), 2016, 26-50,dx.doi.org/10.1287/deca.2015.0324

Universität Bayreuth, Pressemitteilung Nr. 221/2015 vom 25. November 2015

Was will der Islamische Staat? Dr. Johannes Siebert an der Universität Bayreuth und U.S.-amerikanische Wissenschaftler an der University of Southern California (USC) haben die Ziele des IS erstmals systematisch analysiert. Die Studie wurde kürzlich im renommierten INFORMS-Journal „Decision Analysis“ veröffentlicht.

Dr. Johannes Siebert, Universität Bayreuth. © privat.

Die entscheidungstheoretische Methodik, die der Studie zugrunde liegt, wurde ursprünglich in den Wirtschaftswissenschaften entwickelt und ist prinzipiell anwendbar auf jedwede Institution, Organisation oder Gruppe und ebenso auf individuelle Personen. Sie arbeitet insbesondere mit wissenschaftlich bewährten Verfahren der Untersuchung schriftlicher Texte und mündlicher Aussagen. Die Autoren haben auf diese Weise verschiedenartige Quellen analysiert:

Interviews mit 59 Experten aus den folgenden Gebieten: Islamistischer Terror und Dschihad-Bewegungen; Nahostpolitik und internationale Beziehungen; Geschichte, Anthropologie und Soziologie sowie Psychologie des Terrorismus.

Öffentlich zugängliche Informationsquellen im Internet: Transkriptionen von 12 Reden der prominentesten IS-Führungspersonen; Experteninterviews und Artikel mit Bezug zum IS, die in US-amerikanischen oder in deutschen Medien veröffentlicht wurden.

Auf dieser Basis haben Dr. Johannes Siebert, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bayreuth, sowie Prof. Detlof von Winterfeldt und Prof. Richard John an der USC die Ziele der IS-Führung und die Ziele der IS-Anhänger herausgearbeitet und miteinander verglichen.

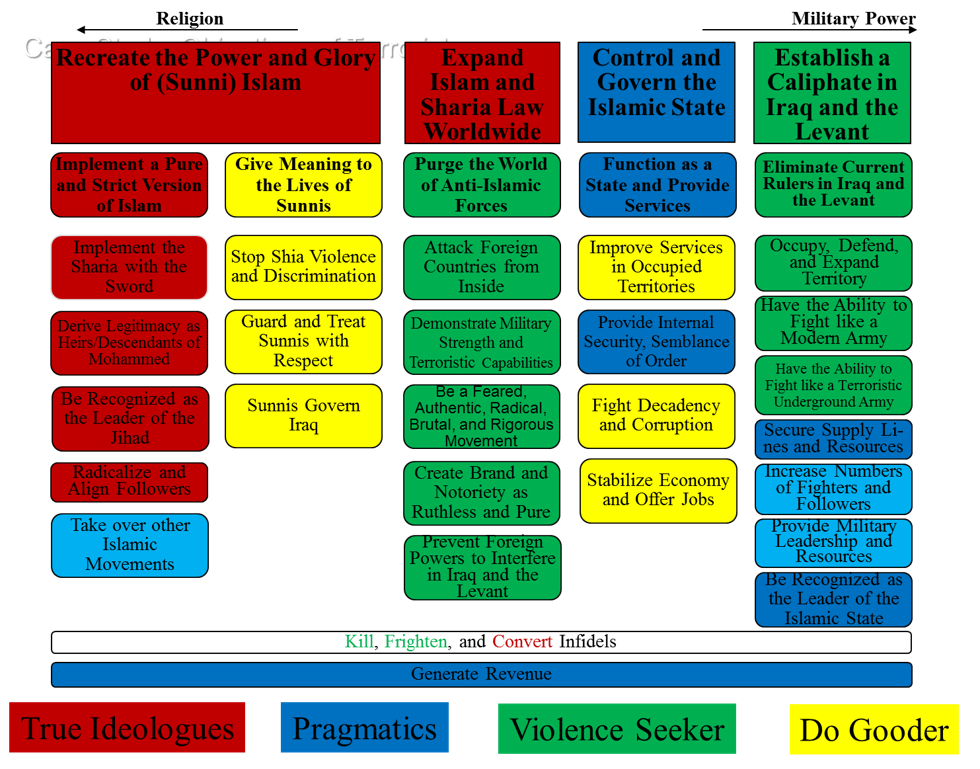

Ziele der IS-Führung

Die IS-Führung verfolgt strategische Ziele, die einerseits stärker religiös, andererseits stärker militärisch ausgerichtet sind. In militärischer Hinsicht will sie im Irak und an der Levante ein Kalifat errichten. Um diese Absicht zu verwirklichen, will sie die bestehenden Regierungen im Irak und an der Levante eliminieren, das eigene Territorium unter Kontrolle halten und stetig ausweiten sowie die Zahl der Kämpfer und Anhänger steigern. Ein weiteres militärisch akzentuiertes Ziel ist die Kontrolle und Regierung dieses Kalifats, das als Islamischer Staat funktionieren und Dienstleistungen für die eigenen Bürger erbringen soll. Die Versorgung mit militärischen und zivilen Gütern soll gesichert, die innere Sicherheit aufrechterhalten und zumindest der Anschein staatlicher Ordnung gewährleistet werden.

Eindeutig religiös akzentuiert ist hingegen das strategische Ziel von Mitgliedern der IS-Führung, die Stärken und den Ruhm des sunnitischen Islam wiederherzustellen. In dieser Absicht wollen sie im eigenen Herrschaftsgebiet eine reine und strenge Version des Islam verwirklichen, dem Leben der sunnitischen Gläubigen einen Sinn geben, die Sharia mit dem Schwert durchsetzen und als Führer des Islam anerkannt werden. Hieran schließt sich auf der strategischen Ebene ein weiteres religiöses Ziel an: die weltweite Ausbreitung des Islam und der Sharia-Normen. Zu diesem Zweck soll die Welt von anti-islamischen Kräften ‚gereinigt‘ und andere Länder von innen her angegriffen werden. Ausländische Mächte sollen daran gehindert werden, sich politisch und militärisch im Irak und an der Levante einzumischen.

Vor allem zwei Mittel hält man in der IS-Führung für durchweg geeignet, um auf operativer Ebene diese Ziele durchzusetzen: Ungläubige zu töten, einzuschüchtern und/oder zu bekehren sowie finanzielle Mittel zu generieren.

Im Spannungsfeld von Territorialkrieg und Religionsexport

„In den Anfängen des IS standen eher die militärisch ausgerichteten Ziele im Vordergrund, die mit der Einrichtung und Kontrolle eines Kalifats zusammenhingen. Es waren vor allem die früheren militärischen Anführer von Saddam Hussein, die sich hierauf konzentrierten“, erklärt Dr. Johannes Siebert. „Weil der IS sehr stark an der eigenen Staatlichkeit im Nahen Osten interessiert war, schien es zunächst einen klaren Unterschied zu Al-Qaida zu geben. Denn zu den Kernzielen dieser Bewegung zählte schon immer der Angriff auf Menschen und Institutionen im Ausland. Die Attentate von Paris deuten jedoch darauf hin, dass religiös begründete Ziele des IS neuerdings mehr Gewicht bekommen haben – sowohl auf strategischer Ebene als auch bei der Anhängerschaft. Viele IS-Kämpfer aus arabischen Ländern sind offenbar bereit, im Ausland für die weltweite Ausbreitung des Islam und der Sharia zu sterben.“

Die Autoren der Studie machen darauf aufmerksam, dass die von den IS-Führern verfolgten religiösen und militärischen Ziele nicht selten in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Der religiös motivierte, gewaltsame Kampf für den Export eines ‚reinen‘ Islam in andere Weltregionen könnte zu einer wachsenden Bereitschaft der angegriffenen Staaten führen, den IS auf dessen eigenem Territorium zu bekämpfen. Dieses Territorium besetzt zu halten und zu verteidigen, bindet wiederum Ressourcen, die der IS andererseits benötigen würde, um Attentate im Ausland zu planen und zu finanzieren.

Die Ziele der IS-Anhänger

Innerhalb der Anhängerschaft des IS unterscheiden die Wissenschaftler drei strategische Ziele: humanitäre, religiöse und persönliche Erfüllung. Für allgemeine humanitäre Anliegen – und insbesondere für die der Sunniten – zu streiten, ist eine strategische Dimension, die aus Sicht der Autoren nicht unterschätzt werden sollte. Zahlreiche IS-Anhänger handeln in der Vorstellung, ihr kämpferischer Einsatz diene der (Wieder-)Herstellung und Ausbreitung von Lebensbedingungen, die von sozialer Gerechtigkeit, Ruhe, Sicherheit und Abwesenheit von Unterdrückung geprägt seien. Ein starkes Motiv ist ebenso die religiöse Erfüllung, welche die Anhänger des IS zu finden glauben, indem sie sich für eine ‚reine‘ und strenge Version des Islam einsetzen und ‚für Gott kämpfen‘. Diese religiösen und humanitären Ziele der Anhänger stehen weitgehend im Einklang mit den strategischen Zielen des IS-Führungspersonals.

Anders verhält es sich mit der persönlichen Erfüllung, die sich viele Anhänger vom Einsatz für den IS versprechen. Einer ‚Bruderschaft von Kämpfern‘ anzugehören, Bürger westlicher Länder und Juden anzugreifen, eigene Gewalttätigkeit und Brutalität auszuleben – mit diesen Absichten ordnen sich IS-Anhänger gut in die strategischen Ziele der IS-Führungsebene ein. Doch ebenso suchen sie persönliche Befriedigung durch Machtgewinn, eine Verbesserung ihrer materiellen Situation und eine steigende Selbstachtung. „Diese Absichten bleiben oftmals unbefriedigt, so dass IS-Anhänger nicht immer die angestrebte persönliche Erfüllung finden. Darum kehren manche jungen Männer aus westlichen Ländern, die sich als Kämpfer dem IS angeschlossen haben, enttäuscht zurück“, erklärt Dr. Johannes Siebert. „Wenn sie über diese Erfahrungen wiederholt öffentlich berichten, könnte dies die Illusionen anderer Jugendlicher, die sich zum IS hingezogen fühlen, möglicherweise dämpfen.“