„There is no alternative!“, so begründete die britische Premierministerin Margaret Thatcher Ende der 1970er Jahre ihr wirtschafts- und sozialpolitisches Reformprogramm. Alsbald wurde dieser Slogan in den Medien als „TINA“-Prinzip karikiert. Aber gibt es überhaupt Entscheidungen ohne Alternativen? Und was besagt ihre vermeintliche Alternativlosigkeit über ihre Qualität? Aktuelle Studien, die aus einer engen Zusammenarbeit des Bayreuther Ökonomen Dr. Johannes Siebert und des U.S.-amerikanischen Entscheidungstheoretikers Prof. Dr. Ralph L. Keeney hervorgegangen sind, zeigen: Gerade dann, wenn Menschen kreativ und zielorientiert nach verschiedenen Handlungsoptionen Ausschau halten, steigt die Qualität ihrer Entscheidungen. In der renommierten Fachzeitschrift „Operations Research“ stellen die beiden Wissenschaftler ihre Ergebnisse vor.

Verengte Sicht auf Alternativen macht blind für die besten Optionen

Menschen, die eine Entscheidung zu treffen haben, sind oftmals nicht in der Lage, alle für sie relevanten Alternativen zu erkennen. Ohne Unterstützung identifizieren sie in vielen Fällen nur weniger als die Hälfte der Handlungsmöglichkeiten, von denen sie – sobald sie explizit danach gefragt werden – glauben, dass sie in Betracht zu ziehen seien. Dies ergab ein Versuch mit rund 200 Bachelor- und Master-Studierenden in wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftsnahen Studiengängen. Im Vorfeld der Entscheidung für ein Praktikum identifizierten sie aus eigener Kraft nur 37 Prozent derjenigen Handlungsmöglichkeiten, die sie später als relevant bewerteten, wenn ihnen eine umfassende ‚Master-Liste‘ von Optionen vorgelegt wurde.

Der verengte Blick auf das weite Feld möglicher Alternativen hat auch für die Qualität von Entscheidungen erhebliche Konsequenzen. Denn wie Keeney und Siebert in der gleichen Studie belegen konnten, sind Menschen in Entscheidungssituationen oftmals für Optionen blind, die sie nachträglich als besonders vorteilhaft bewerten. Bevor die Studierenden mit einer ‚Master-Liste‘ möglicher Alternativen konfrontiert wurden, zogen nur 44 Prozent von ihnen diejenige Option in Betracht, die sie anschließend am besten bewerteten; und nur 10 Prozent von ihnen erkannten im voraus ihre drei Top-Favoriten. Wenn aber besonders vorteilhafte Handlungsmöglichkeiten überhaupt nicht in Betracht gezogen werden, können sie auch nicht gewählt werden; denn es ist klar, dass es sich bei einer Entscheidung immer um die Wahl einer Option handelt, die im Vorfeld identifiziert worden ist.

Siebert erläutert diese ‚Blindheit‘ für eine vorteilhafte, ja sogar für die beste Entscheidung an einem Beispiel aus der Studie: Ein Student hat nach der Hälfte der Laufzeit seines Praktikums den Wunsch, nach Abschluss des Studiums Vollzeit für das Unternehmen zu arbeiten. Was sollte er tun, um dieses Ziel zu erreichen? Die meisten der befragten Studierenden nennen Optionen wie „länger arbeiten“, „sich mehr Mühe geben“ oder „Verantwortung übernehmen“, doch die mit Abstand erfolgversprechendste Option kommt ihnen nicht in den Sinn: nämlich dass der Student seinen Chef fragen sollte, was er in der zweiten Hälfte seines Praktikums tun müsse, um seine Chance auf eine Vollzeitstelle zu erhöhen. Solange der Chef nichts von dem Interesse des Praktikanten weiß, erweisen sich die anderen genannten Optionen als wenig effektiv. Dies wird den meisten Befragten jedoch erst im nachhinein klar.

„Je besser die vor einer Entscheidung in Betracht gezogenen Alternativen sind, desto besser ist im Regelfall auch die letztlich gewählte Option“, erklärt der Bayreuther Ökonom. „Viele Personen und Organisationen konzentrieren sich darauf, einzelne Handlungsoptionen zu diskutieren und zu bewerten. Es erweist es sich jedoch als deutlich effektiver, mehr Aufwand in die Entwicklung von Alternativen zu investieren.“

Die Vergegenwärtigung von Zielen – ein Schlüssel für die Entdeckung vorteilhafter Handlungsmöglichkeiten

Was aber können Menschen im Vorfeld einer Entscheidung tun, damit ihnen ein größeres Spektrum möglicher Alternativen vor Augen steht – insbesondere solche Handlungsmöglichkeiten, die in ihrem wohlverstandenen Interesse liegen? Von entscheidender Bedeutung ist es, sich die eigenen Ziele zu vergegenwärtigen. „Anknüpfend an die bisherige wissenschaftliche Literatur haben Professor Ralph Keeney und ich einen Ansatz verfolgt, der schon aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung naheliegt“, berichtet Siebert. „Wir haben untersucht, ob die Erkenntnis vorteilhafter Handlungsmöglichkeiten stimuliert und erweitert wird, wenn sich Menschen vor Entscheidungen zunächst einmal Rechenschaft darüber geben, welche Ziele sie eigentlich erreichen wollen. Ein solcher positiver Effekt lässt sich tatsächlich nachweisen. Die Ergebnisse unserer Studien sind in diesem Punkt eindeutig.“

Denn bei weiteren Tests mit rund 400 Studierenden stellte sich heraus: Wenn sie eigene Ziele deutlich vor Augen hatten, konnten sie im Vorfeld einer Entscheidung mehr und bessere Handlungsmöglichkeiten identifizieren, als wenn ihnen nicht klar war, welche Ziele bei ihrer Entscheidung berücksichtigt werden sollten. ‚Zielbewusste‘ Studierenden konnten mithilfe kreativer Überlegungen doppelt so viele Handlungsmöglichkeiten entdecken wie Studierende, die zuvor nicht über eigene Ziele nachgedacht hatten. Und was noch stärker ins Gewicht fällt: In 58 Prozent dieser Fälle wurde das Spektrum der zielbewusst identifizierten Handlungsmöglichkeiten nachträglich höher bewertet.

Angesichts dieser Ergebnisse haben Siebert und Keeney unterschiedliche Verfahren getestet, um die kreative Suche nach erfolgversprechenden Handlungsmöglichkeiten zu fördern. Als besonders effektiv erwies sich dabei eine umfassende ‚Master-Liste‘ von Zielen in Verbindung mit einer Anleitung, diese Ziele für eine derartige Suche zu nutzen. Auf diesem Weg konnte die Zahl der Alternativen, die im Vorfeld einer Entscheidung in Betracht gezogen wurden, um 53 Prozent gesteigert werden.

Mehr Zeit ist kein Ersatz für zielbewusste Entscheidungsfindung

Ließe sich ein derartiger Effekt auch dadurch erreichen, dass Menschen einfach mehr Zeit eingeräumt wird, um eine Entscheidung vorzubereiten? Ist die Vergegenwärtigung von Zielen womöglich ein aufwändiger Umweg, der sich vermeiden ließe, wenn für eine wenig zielbewusste Suche nach Alternativen mehr Zeit zur Verfügung stünde? Dies wird von den beiden Wissenschaftlern klar verneint. Ihre Untersuchungen zeigen, dass eine systematische Vergegenwärtigung von Zielen unverzichtbar ist, wenn man Menschen in schwierigen Entscheidungssituationen dazu anregen will, viele sinnvolle Handlungsoptionen in Betracht zu ziehen.

Von wissenschaftlichen Studien in die Praxis: Handlungsempfehlungen

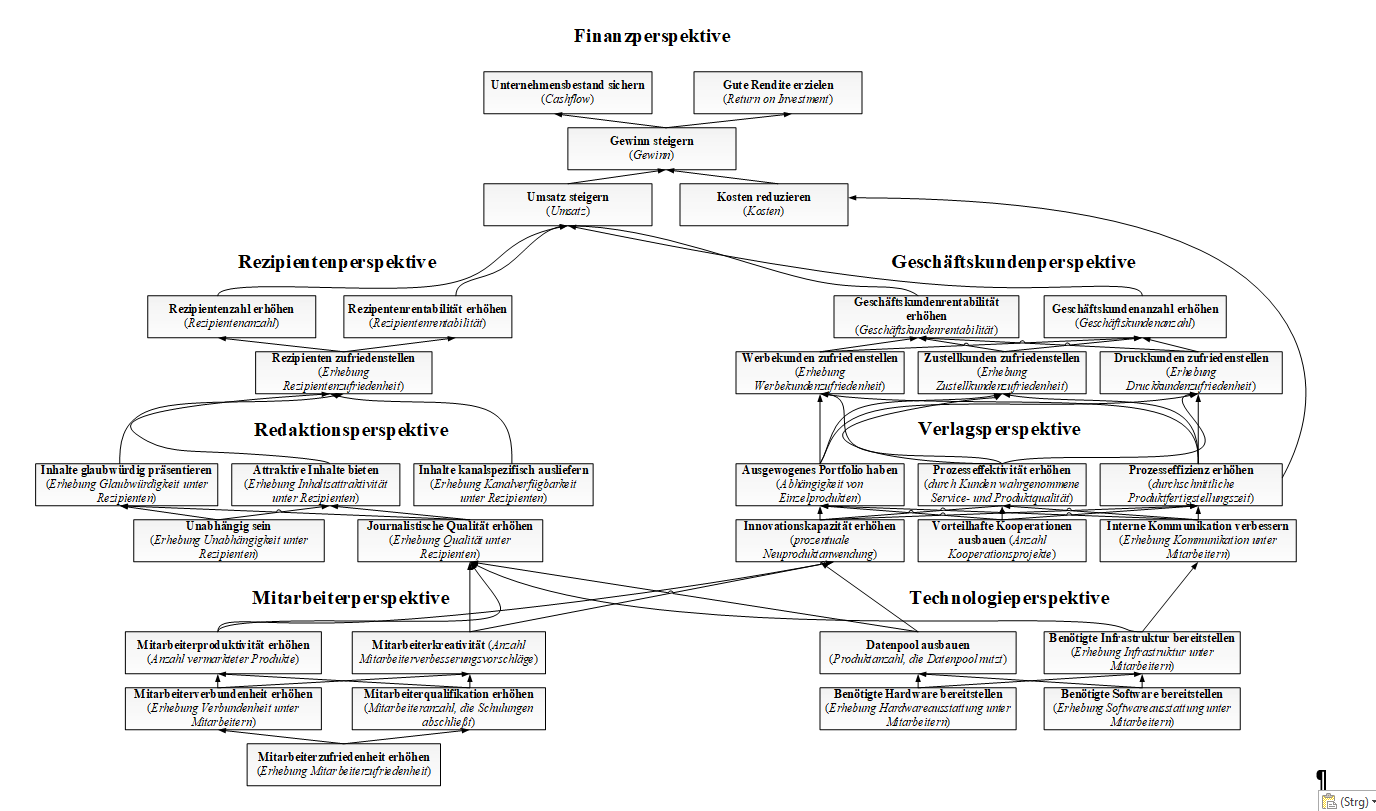

Am Schluss ihres Beitrags für „Operations Research“ entwickeln Siebert und Keeney, der an der renommierten Duke University in den USA forscht, eine Reihe von Empfehlungen, wie die erzielten Forschungsergebnisse genutzt werden können, um Prozesse der Entscheidungsfindung zu optimieren – sei es in der Politik, in Unternehmen, sozialen Organisationen oder der individuellen Lebensplanung. Es komme der Qualität der Entscheidungen zugute, wenn mehrere Personen daran mitwirken, Ziele und sinnvolle Handlungsoptionen zu identifizieren und gegeneinander abzuwägen: also nicht nur die Verantwortlichen, die letztlich die Entscheidung treffen müssen, sondern auch Analysten und weitere Beteiligte. „Einsamkeit und Zeitdruck, verbunden mit unklaren Zielvorstellungen und einer eingeschränkten Sicht auf mögliche Alternativen, sind schlechte Voraussetzungen für gute Entscheidungen“, meint Dr. Johannes Siebert, der die jetzt veröffentlichten Studien in weiteren Forschungsarbeiten vertiefen will.

Universität Bayreuth, Pressemitteilung Nr. 168/2015 vom 11. September 2015